日本最大のPython国際カンファレンスであるPyConJPで登壇してきました。今回のPyConJP 2025は初の広島開催ということで少々旅行気分にもなりながら、登壇の感想や準備の振り返り等を行います。ちょっとでもカンファレンスで登壇することに興味のある人の参考になると嬉しいです。

こんにちは。wat(@watlablog)です。Pythonブログ運営者として、ついにPyConJPで登壇することができました!登壇者目線で感想と振り返りを行います!

PyConJP2025の資料

Day2 広島国際会議場 ダリア1で発表した資料をこちらに置いておきます。

GitHubとともにGoogleDriveにもスライドを置いています(GoogleDriveはレイアウトが若干崩れていますが、プレビューされるので)。

・GitHub:https://github.com/watlablog/pyconjp2025-wat

・GoogleDrive:https://docs.google.com/presentation/d/184hJzgrZ42vpjbcxcw6HuMguMYc16x78/edit?usp=sharing&ouid=117307114015438751050&rtpof=true&sd=true

全体を通しての感想

色々冗長な文章を書く前にまず全体の感想を述べておくと、今回登壇してみて本当に良かったと思います。昨年のPyConJP 2024も現地参加しましたが、ただの聴講者として参加するよりも10倍は楽しかったと言っても良いと思います。トークの後に感想をたくさんいただいたり、Xのポストで反応してくれたりと、発表者として非常に満足度の高いイベントでした。

ただ、もっと英語を流暢に話せるようにしておけば、あと2倍は楽しめたと思います(半分くらいは外国からいらっしゃった方だったと思います)。つまり登壇して英語を話せれば、ただの参加者比で20倍の楽しさですね。

とはいえはじめて登壇してトークをやり切るという経験は自分の中の何かが変わった気がします。そのくらいの変化を感じられたので、この記事を読んでいる皆様も是非来年はプロポーザルを出してみてください!

またキーノートや他の人のトーク、公式パーティ、物販やクイズと色々なイベントがありました。普段会うことはない有名人(FastAPIの作者セバスチャンさんや100日チャレンジの大塚あみさん)の他に、国内外のPyCon主催者(miniも含む)の方も多く来ていて、少し話せたのも良い経験でした。来年は海外カンファレンスにおける登壇も視野に入れてみたいと思ったのが感想です。

それでは個々の項目に分けて振り返っていきたいと思います。以下の振り返りは登壇に至るまでの準備についても書いています。「自分も登壇してみたいけど、自分なんかが申し込んでいいのかな?」と思っている人にこそ読んでいただきたいです。

招待講演やキーノートの講演を聴いた共通点として、やっぱり何かで成果をあげている人(そして楽しそうな人)は行動力が半端ないと思います。興味があるならそれはすでに一歩踏み出しかけているということなので、是非この記事が背中を押すことになることを期待します。

プロポーザル提出から登壇までの体験記

何気なく背中を押してもらってCfP提出

実は結構前から(2022年くらいから?)PyConへの登壇は興味がありました。2019年から勉強用にブログを書きまくっていた中で、もっとPythonのことを知りたいと思ってコミュニティに参加しはじめました。そこの参加者はほとんどの人が登壇経験があり、海外にも常連で行っているくらいの人たちばかり。憧れはあったけど、そんなすごい人たちと比べるとなかなか自信が持てず2025年にまで至ります。

いつものように参加していたコミュニティで「PyConのプロポーザル出してみなよ!」という一言をもらい、「採択されない可能性が高いんだから気軽に出してみるかな」という感覚で出してみたのがきっかけです。おそらくずっと興味を持っていたので、その一押しが背中を押すには十分な効果があったのだと思いました。

そこからの行動は早く、タイトルの決定から詳細の記載までは1hくらいでやっちゃっいました。はやりのChatGPTにブログを読ませて、PyConにふさわしいトーク内容を提案してもらいましたが、最初に自分で考えたものと全く一緒だったので自分のアイデアのままいきました。

トークタイトルは「Python×信号処理入門!スペクトログラムで視る音の世界」ですが、これも自分で考えたものです。ChatGPT5にもっとブラッシュアップしてもらおうとしていましたが、自分のアイデア以上のものができなかったので不採用。以下の提案をしてもらいましたが、どれもイマイチ…(ごめんねChatGPT)。

「視る」という漢字を使ったのは音をただ眺めるのではなく、分析的な意味を持たせたかったからというこだわりもあります。

PyConのプロポーザル提出はCfP(Call for Proposal:プロポーザルの公募)が出されてから行います。今年は6月くらいになりましたが、来年はカンファレンスが8月に開催のため今年よりはちょっとはやめに出るかもしれません。プロポーザル提出についてはPyQのページにわかりやすい説明がありましたのでメモしておきます。

・PyQ:PyCon JP 2025のCfPに挑戦してみませんか?

ちなみに今回のトークはWATLABブログをはじめるきっかけになった音声処理に関するものです。このトークに興味を持った方は是非「信号処理カテゴリ」ものぞいてみてください。

プロポーザル採択通知

8月のお盆くらいにプロポーザルの採択通知がありました。40〜50トークの公募に対し250件以上集まったと聞いていたので、採択されるとは思っていなくこの時まで準備は何もしていません。あらかたイメージはありましたが、採択通知直後から準備をすることになりました。

あと、このタイミングでホテルと交通手段を確保しておくことをお勧めします。自分はどちらにせよ行くことは決定していたので、プロポーザル提出時に確保しましたが、都会のホテルはすぐ埋まります。

スライドの準備

PyConのスライドはHTMLで表示できるSphinx-reveal.jsを使おうと思って準備を進めてきましたが、音声を載せたり背景を調整したり、フォントをいじくったりしたくなって結局は普段から使いなれているMicrosoft PowerPointで作成することにしました(ちょっと時間が足りなかったので)。ただPowerPointはコードを載せたり数式を書いたりするのが面倒です。VSCodeの画面でコピーしたコードを一度Wordに貼り付けてから書式を維持してPowerPointに貼り付けるとインデントが再現される…というハック(?)を発見してなんとかそれでしのぎました。

スペクトログラムというのは音声を扱うものなので、いくつかの音声は自分で録音しています。当日のスライドでは口笛の音、セミの鳴き声とピアノの音を紹介しました。口笛はWATLABブログで音声処理を試すときと同様に、自分の口笛、セミは効果音ラボさんのフリー素材を拝借しています。

ピアノはショパンの幻想即興曲という曲の冒頭を紹介しました。この曲は高校生ではじめて覚えた難しい曲の一つで、結構思い入れがありますが、今回は池袋のサウンドスタジオ ノアさんのスタインウェイで録音(無駄に)したものです。…PyConの会場で素人の演奏を強制的に聴かせる暴挙という実績を解除したことになります。

発表練習と時間調整

プライベートで発表するのははじめてだったので、スライドがある程度できたところから入念な練習を重ねました。学生時代の学会発表でもめっちゃ練習したときだけ優秀講演賞を受賞したこともあり、練習が一番大事な準備だと今でも思っています。

逆に社会人になって業務として外部発表をしたとき、「スライドノートを読めば良いか」という感覚で参加した講演は見事に失敗(準備時と機器が異なりスライドノートが表示されない&頭真っ白で緊張)。…という経験から、実際に家で発表練習を行いながら、間の調整や音声を鳴らすタイミング、会場への問いかけの内容…を調整しました。回数は数えていませんが、20回くらいは通しで練習したかもしれません(今考えると結構な時間だな…と)。

ただ30分以内に発表するというのは本当に難しく、話したいことをかなり削減しました。本当は人の声もスペクトログラムで見せて、フォルマントの違いや声帯振動数の違いで声質がどう変わるかというウンチクもやりたかったのですが…。

あとはフーリエ変換のコードを数式から作成した自作版とNumPy版で速度を比較して、外部ライブラリの脅威を紹介…ということも最初は考えていましたが、これだけで3分は消費するので断念。ただ、当日の雰囲気からするとこういった難しい話は削除して正解だったかもしれません。何も考えず自分の発声速度で説明すると50分くらいになってしまうので(基調講演レベル!)、練習して調整…というのは本当に大事です。

自分の発表はDay2だったのでDay1の他のトークを参考にしました。上手い発表をしている人は会場への問いかけが多いな、と思います。そのためDay1の公式パーティ後に、会場への問いかけを増やす案を盛り込んで2回練習しました(ホテルで大きな声を出すのは迷惑になるので、カラオケ店で)。

ちなみに発表練習は声をしっかり出して行うことをおすすめします。声の出し方を練習しておかないと、なぜだかちょっと話しただけで喉がカサカサになって発表が辛くなります(経験談)。

登壇

スピーカー(登壇者)にはグリーンルームという控室兼本番と同様の機器を使ったトライができる部屋が用意されます。自分のスライドには音声再生の内容があるので、Day1の時点で出力テストを行ったのですが…音声は出ませんでした。HDMIからの出力設定だったらできるかもしれないと聞いていたのですが、残念(Day2の発表前に本番環境でテストもしてみた)。

ただ、会場は結構静かなのでMacBookのスピーカー音量をMaxに設定すれば、登壇者用のマイクを使って結構良い音質で音が響き渡りました(ありがとうApple)。

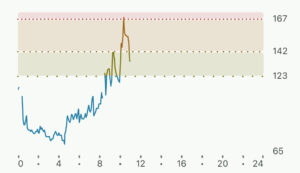

いざ発表の時間が来ると心拍数は爆上がり(自転車のペダルをフルパワーで回したレベルでは?)、メンタルの弱さがわかります。

ちなみに、壇上デスクの様子はこんな感じ。広島の水おいしかった。囲碁好きのアピールとして扇子を持って発表していました。

Day1のスピーカーはパーティ会場で顔が知られるのでいいなぁと思っていましたが、Day2の朝枠も二日酔いネタが使えるのでなかなかおいしいポジションでした。

それを含め、会場への問いかけとしてしょうもないネタをいくつか話しましたが、意外と皆さん笑ってくれるので雰囲気は良かったと思います。

正直Pythonの最新機能の話をするでもなく、流行りのライブラリを使うでもなく、さらに有名なソフトウェアプロダクトがない自分のようなスピーカーのところにこんなにたくさん人が集まるとは思いませんでした(パラパラ程度かと思っていたら割と席の密度が高かった)。

興味を持って来てくれたことに感謝!

30分はあっという間でした。会場への問いかけを取り入れたのでちょっと質疑応答時間がなくなってしまったのが反省点です。しかしトーク後、廊下で色々質問や感想をいただいて、反応があって良かったと思いました。何はともあれ、終わったら一気に緊張の糸が切れたような感じでした。

トークへの反応

全部は紹介できませんが、自分が観測したトークへの反応はこちらです。皆さんの反応を見てニヤニヤしていました。

…などなど。

登壇後の反省点

緊張の糸が切れたということもあり、トーク後は急激に眠気とだるさに襲われたため、ちょっと外に出てベンチで休みました。この日は幸いすごしやすい日でした。そこでちょっと元気が出たと思いきや、PyConが終わる間際にまたお腹の調子が悪くなり、こまめにトイレに行く羽目に…。

こんな調子なのでDay2の後に予定していた飲み会に参加できず、これが最も悔いの残る内容です(体力つけねば!予定していた皆様ごめんなさい!)。おそらく168bpmの心拍数がいきなり安心感で下がったアンダーシュート効果から、その後夜寝るときおそらく発熱(体温計はなかったのですが体感として)。栄養ドリンクを飲んで寝て、朝起きたらケロっとしていたので十中八九知恵熱です。

(次回は100日チャレンジで体力作りをしてから登壇しようかな)

その他嬉しかったこと

キーノート

やはりPyConはキーノートが一番面白かったです。名だたる有名企業がこぞって使っているFastAPIを開発したセバスチャン・ラミレスさんの講演は、プロダクトを開発する人のマインドについて、彼しか話せないような内容の講演をしてくれました。「Solve a Problem!」はずっと忘れないと思います。

また100日チャレンジで有名な大塚あみさんの講演からは、ものすごい意志の強さと行動力を感じました。「宿題をサボるために…」なんて表現していましたが、おそらく普通の人はそこまでできません笑。

大塚あみさんからは、トーク後の自分の感想ポストに反応もいただきました!

サイン

Day2には大塚あみさんの書籍サイン会も実施されました。ミーハーなので恥ずかし気もなく前から2番目くらいに並んでサインをいただきました。

また、Pyhackでお世話になっている鈴木駿さんの本もオライリー・ジャパンの物販で購入し、本人からサインをいただきました。

PyConは有名人がたくさんいらっしゃるのでこういう機会があるんですね。ただし、中にはミーハー気分でサインをもらいに行くと失礼になる人もいると思います。節度を持って十分気をつけましょう(僕はいつでもOKです)。

スピーカーTシャツ

PyConに参加した人には参加者Tシャツが配られますが、スピーカーになった人にしか配られない特別なTシャツもあります。PyConJP 2025では黒を基調としためちゃくちゃかっこいいデザインのTシャツをいただきました。類似のイベントに着ていったりしたら、「あ、スピーカーやってたんですね!」と話がはずむかもしれません。自分は今後戦闘服として使う予定です。

国内外の知り合いが増えた

日本で行われているその他のPyConに参加している人や外国のPyConを主催している人、それらに参加している諸外国の方々…と名刺交換やXのフォロー交換をしました。今後別の会場で会うときにまた話しやすい人が増えたのが何よりの収穫です。パーティ会場ではPyhackで知り合った英語ネイティブの人とともに、積極的に色々な人に話しかけにいったのが良かったと思います。自分が書籍を出版できたのも人と人とのつながりなので、きっとこの出会いは人生を良い方向に向かわせる出来事となるでしょう(まじで英語やらなきゃ💦)。

ちなみにミーハーなのでパーティ会場ではセバスチャン氏とツーショットも撮りました(酔っ払いの顔で恥ずかしいのでここには載せませんが!)。

まとめ

以上、約6000字で自分の登壇経験を振り返ってみました。この記事はカンファレンスが終わった後、飛行機や電車の中で興奮冷めやらぬ状態で書きました。熱量が伝わると幸いです。トークの感想を述べた記事はすでに散見されるので、登壇者目線からの記事というのを書いてみた次第です。

この記事を読んで、これから登壇してみようと思う人が少しでも増えれば嬉しいです。

正直自分はIT系ではないので中級以上のトークはなかなかに難しかったです。ただ、できるだけ全く知らない技術のトークを積極的に聴きにいったりしていました。キーワードだけでも知っておきたいという思いで。いずれは中級クラス以上の内容も理解できるようになることを目指します。そして次回は身近な台湾にプロポーザルを出すことを目指そうと思っています(今度は背中を押される前に自分から)。

ついに前々から目指していた登壇実績を解除しました!

Xでも関連情報をつぶやいているので、wat(@watlablog)のフォローお待ちしています!

ついにWATLABブログから書籍「いきなりプログラミングPython」が発売しました!

ついにWATLABブログから書籍「いきなりプログラミングPython」が発売しました!